今週の考える言葉「チャレンジ」

考える言葉

チャレンジ

昨年は、IG会計グループ・創業(1984年)して35周年という節目の年であった。

「光陰矢の如し」という諺があるが、振り返ってみると様々な思いが走馬灯のごとく脳裏を駆け巡る・・・。まさに、「後悔先に立たず」である。

お正月休みの一週間を「サンセット・ヴィラ長崎(野母崎GC)」でゆっくり過ごしたお陰で、ゴルフと読書の日々・・・。じっくりと考える時間もたくさん持てて、心身ともにリフレッシュ!新しい年をヤル気満々でスタートきれそうな気分である。

さて、ゆっくりと過去を振り返るなかで、一つ気づいたことがある。それは、何かに”チャレンジ”したときにいつもチャンスが生まれているという事実である。そして、”チャレンジ”を躊躇ったときに、後悔の念に駆られていたということである。

つまり、「やって失敗したこと」よりも、「やらずにチャンスを逃したこと」のほうが、悔しい思いが残るということである。この事について、改めて気づかせてもらったことは良かったと思う。

今年のIG会計グループは、新五ヵ年計画(2020~2014年)のスタートの年でもある。その中期ヴィジョンは『Break through 10』である。新たな節目を求めて、10の障壁(=チャレンジ目標)を探し出し、突破していこうという意味合いである。どんな新しいチャンスに巡り合うのか、楽しみである。

そして今年のIG基本方針は、『再現性こそ真の実力!未来会計で勝利の方程式を確立しよう』である。

様々な変革への”チャレンジ”をしていくなかで、再現性の高い勝利の方程式を見出し、確立していけるのか・・・。これもまた、楽しみな”チャレンジ”である。

さらに、IG基本方針をベースにして、各分社・部門それぞれの一年間の中心課題である行動指針が出来上がり、具体的な行動目標として掲げられる。そして、それを受けて、個々人の具体的な個人目標へ落とし込まれていく仕組みだ。

すでに、小生の手元には各分社・部門ごとの『行動計画書(2020年度)』が提出されてあり、一通り目を通し終えたところである。

IG行動計画発表会(1月11日)が予定されているが、なかなかチャレンジ性の高い内容となっているので、みんなの発表を聞くのが楽しみである。

過去の延長線上に未来が描けない時代である。自ら”チャレンジ”することでしか、未来を創造できない時代だと言えよう。あえてリスクを覚悟し、”チャレンジ”する。そして、ピンチを乗り越えることによって自信が生まれる。そんな組織や人が時代を切り開いていくのであろう。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

新年のご挨拶

その他お知らせ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのことと存じます。

旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。

令和2年も、当事務所の経営理念である『中小企業の存続と発展をサポートし、社会に貢献する』を基本に、現在の経済情勢における会計事務所の役割は、中小企業の倒産を防ぎ、事業承継を考え、発展成長をサポートすることにあると考え、日々の精進に努めてまいります。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。

令和2年元旦

従業員一同

従業員一同

年末のご挨拶

その他お知らせ

本年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

来年も弊社一同、よりご満足頂けるサービスをご提供できますよう邁進する所存でございますので、何とぞ変わらぬご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

なお、弊社は12月28日で仕事納めとなり、

新年は1月6日から通常営業を開始させて頂きます。

また、「営業利益改善の日」「経営無料相談日」「決算検討会」の日程は、決まり次第各ページにて発表させて頂きます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。

どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。

新年も宜しくお願い申し上げます。

今週の考える言葉「浩然の気」

考える言葉

浩然の気

読書をしていると、いつも心惹かれる言葉に出逢う。毎年そうであるが、年の瀬が迫ってくると、今年一年を検証する日々が続く。一年間を総括しているつもりでも、過ぎ去った栄光は過去のものとなってしまい、気がつくと今抱えている問題にばかり意識がいってしまうことが多い。つねに問題と向き合っている経営者の性だろうか・・・。

そんなとき、書棚にある本を手に取り、気分転換をはかる。何気に手にした書物、『心が雄大になる中国の名言』(リベラル社)の中で、次のような一文と出逢った。

「吾が”浩然の気”を養う」(孟子『孟子』)。

“浩然の気”とは、「天地にみなぎるような大きく広い気のこと。何事にも動じず、寛容であり、ゆったりとした心持ち」をいう。「広く豊かで、のびのびとした心持ち」、どうしたらそんな心持ちになれるのだろうか?「それはまっすぐな気持ちで、正直に生きること。そうすれば、やましい気持ちや後ろめたさがなくなり、穏やかでのびのびとした心境でいられる」という。 ”浩然の気”を持つためには、まっすぐな気持ちで、正直、素直であること。「成程と合点がいく示唆」である。

一年間を顧みる手順はこうだ・・・。

① まず、一年間で、具体的にどんな事実があったのかを確認する

② その中で、最大の成果・問題は何であったか。

③ それらの事実が生じた因果関係は明白になっているか。

④ その中で、最大の原因は何であったか。

⑤ 検証の結果は、きちんとフードバックできているのだろうか。

これら検証の手順は、「IG式目標管理システム」の中で常套的な手段として行っているものである。

今回、”浩然の気”という言葉に心が惹かれたのは、最良の検証手順は分かっていても心構えができていなければ、枝葉末節的なことに気が奪われ、思ったほどの成果が生まれないということに気づかせてもらったからだ。

この本は、5年ほど前に購入し、読んでいたものである。その当時、いろんな個所に線を引き、メモをしていたのであるが、”浩然の気”の個所はスルーな状態であった。

“浩然の気”、過去を検証し、未来へつなぐ絶好のタイミングでの出逢いである。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

今週の考える言葉「歳月」

考える言葉

歳月

師走に入り、年の瀬が迫ってくるといつも思い出す名言がある。

「”歳月”は人を待たず」(陶淵明『古詩源』)。「月日は、人の気持ちなどお構いなしに過ぎ去っていく」という意味である。

過ぎ去った日々の出来事を思い浮かべ、あのときこうしておけばよかったと悔やんでみても、どうすることもできない。誰もが、「人生はやり直しがきかないものだ」と実感していることであろう。小生もほんとうにそうだと思う。

では、どうすれば悔いのない人生を送ることができるのだろうか?

「備あれば、あれば憂いなし」という名言があるが、一日一日を充実したものにしようと思うのであれば、チャンスが来たときに逃さず、生かせるようにしておくことだろう。「ゲーテの言葉」から、ゲーテの生き方に学びたいと思う。ゲーテは、次の二つの事を日々実行していたという・・・・・。

一つに、「一日の終わりに、その日の出来事を整理する」ということ。一日を振り返り、良かったことや悪かったことなど、一つ一つの意味や価値について、自分なりに考えるそうだ。そうすればけじめができて、次の日には新鮮な心持ちで新たな一日を始めることができるという。

もう一つは、「朝、考えることが一日を決める」ということ。朝、その日に起こる出来事をすっかり予想できたら、その日一日は、自分の思いどおりになったも同然だという。

そしてまた、ドラッカーも時間の大切さを次のように表現している。「時間こそ真に普遍的な制約条件である」と述べている。生きるということは時間を刻むことであると考えると、至極当然の指摘であると思うと同時に、さすがだと頷かざるを得ない。そのうえで、ドラッカーは「汝の時間を知れ」と語り、成果を上げるための時間管理の基本は「時間を記録し、管理し、まとめる」ことだと指摘し、自らをマネジメントする「目標管理」の重要性を提案している。

IG会計グループでは、主体的な人材を育成するために欠くことができない条件として、「IG式目標管理」を徹底してやり続けている。その本質は、人生や仕事において、なすべき優先順位を明確にし、時間の有効活用を徹底することが習慣化されると、きっと有意義な時間を過ごすことができるものという確信から生まれている。

まさに、「”歳月”は人を待たず」である。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

今週の考える言葉「言霊」

考える言葉

言霊

『100歳まで読書』(轡田隆史 著)というタイトルに惹かれ、思わず買ってしまったのだが、なかなか面白かった。

著者は、冒頭にいう。『なぜ「100歳まで本を読む」のか?カンタンにいうなら、ちゃんと死にたいからだ』と・・・。「ちゃんと死ぬ」ということは、「死ぬ間際まで、自分で納得できる生き様でありたい」ということであろう。

「最後まで、考えて生き抜く・・・」、 そのためには知的センスを磨き続ける必要があるのだが、『本は最期まで、人生のよき相談相手になってくれる』のだという。つまり、『「死ぬまで本を読む」ということは、「死ぬまで質問し続ける」ということに等しい』のだと述べている。

この行は、全く同感である。小生も、読書の効用の一つは知的センスが磨かれ、思考力が高まることだと実感している。「なぜ?」の解を求めて本を読み、本を読んでいると必ずといってよいほど、「なぜ?」を問われる場面に出くわすこととなる。まさに、読書は「思考の訓練」に最適な手段だといえよう。

さて、今回の読書でもっとも関心をもったのは、“言霊”についての行である。著者である轡田隆史氏は、「書店は“言霊”の宝庫である」と述べ、「書店に入った瞬間、人は文字、特に漢字の発する“霊気”に打たれるのだ」という。

“言霊”とは、言葉に宿る神秘的な力(霊力)のことで、その言葉の内容を実現する力があると古来、信じられてきたのだという。

小生も小さい頃に、母親から「言葉は、大事にしなさい。言葉はぜんぶ自分に戻ってくるからね・・・」と教わったことがある。のちに、「“言霊”のことを言っていたのか」と気づかされた思い出がある。そして、読書の大切さをいろんな人から教えて頂いたことが走馬灯のように蘇ってくる・・・。

セミナーの講演なども含め、人前で話す機会が多いこの頃であるが、聞いている人の顔の表情などをみていると、確かに心に響く言葉があると感じる。きっと、“言霊”が機能しているときなのだろうと思う。

著者は続けていう・・・。親は命名するとき、子供に縁起のいい、ハッピーな名前をつけようと努力する。それなのに、悲劇が生じるのはなぜか?

“言霊”は、その言葉(名前)にふさわしい努力を注がなければ、機能してくれないらしい。努力目標を授けてもらったと感謝し、それらしく生きる決意をする必要がある。いわゆる「名前負け、するな!」ということだろう。

“言霊”(言葉の持つ霊力)を信じ、使う言葉に負けない努力をしたいと思う。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

今週の考える言葉「グループ討議」

考える言葉

グループ討議

「人類は有史以来、集団的創造歴史をつくってきた生き物である・・・」 確か、大前研一さんの書物で出逢った言葉だったと思う。

今回のIG全体会議(10月29~30日)は、趣向を変えて、『変化の時代をリードする』というテーマに関して十項目ほどの質問を準備して、丸一日“グループ討議”をおこない、まとめてもらった。その質問の内容は、各人に事前に配布し、考えておくように指示をしていたのだが、一人で考えるには、かなり骨の折れる内容であったと思う。

自分なりの解答をもって臨めたかどうか疑問だったが、“グループ討議”はけっこう盛り上がっていた。お互いの 討議終了後に、どんな状況だったかを、何人かの者に質問したら概ね次のような返事が戻ってきた。

「実は、一人で考えていた時は、内容が難しくて頭の整理が出来ないままだったのに、他の人のいろんな考えを聞くうちに、頭の整理が出来てきて、自分なりの考えをまとめることができました。本当に不思議ですね・・・」 思惑通りの反応が返ってきて、一人でほくそ笑む。

“グループ討議”をおこなう意義がここにある。一人で考えているとき、いろんなことが思う浮かぶが、堂々巡りをして、「これだ!」という結論にまで至らないことが多い。しかし、“グループ討議”だと不思議とお互いに刺激し合いながら、一つの結論へと導かれることが多い。

“グループ討議”のときのマナーとしては、次のようなことが考えられる。

① 他のメンバーの発言は最後までちゃんと聞く

② 共感的に話を聞き、不明な点ついては率直に質問をする

③ 自分の意見は結論から簡潔に述べる

④ 討議の意図を正確に理解し、的外れな長話を慎む

⑤ リーダーは時間までに一定の結論が出るように進行する

IGグループでは、“グループ討議”は5~6名で一グループを編成し、それぞれのグループごとに討議をおこない、グループとしてまとめた内容を各リーダーが発表し、全体討議をおこなうようにしている。

各リーダーの発表を聞いていると、そのグループの討議が充実した内容であったかどうかは、概ね察しがつくものだ。

IG(Intelligent Group)とは、「衆知を集め、世のため人のために貢献すること」をモットーとして概念化した言葉である。もっと“グループ討議”の質を高めていきたい。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

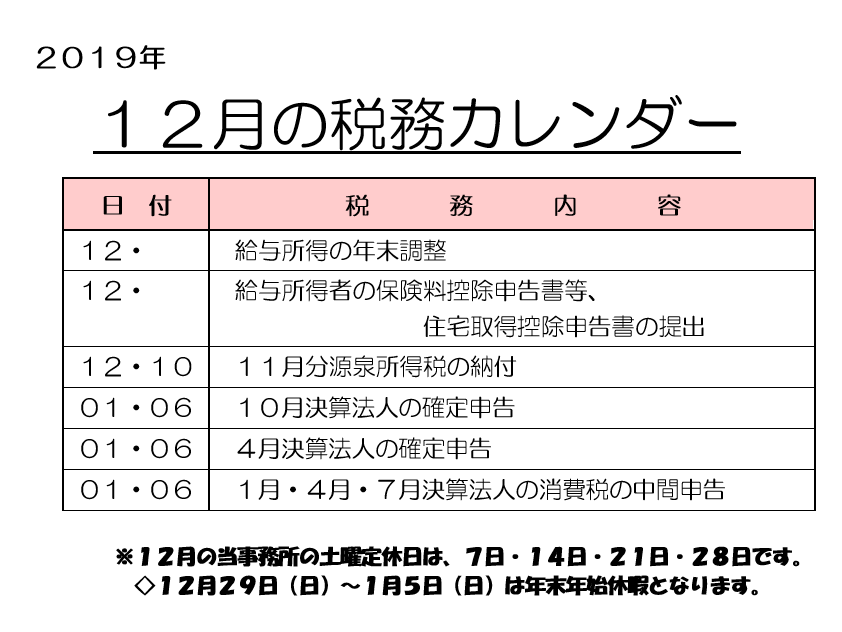

12月の税務カレンダー

今週の考える言葉「標準化」

考える言葉

標準化

自分が今、抱えて込んでいる仕事のなかで、どうしても自分じゃないとダメな仕事って、どれくらいあるのだろうか?

ある本の中に、「手離れが悪く、いつも仕事を抱え込んでバタバタしている人ほど、生産性が低い」と書いてあった・・・。一言でいうと、始末が悪く、賞味期限切れ的な仕事が多く、クレームになりやすいそうだ。

仕事の経験が浅く、不慣れだから時間がかかってしまうのかというと、必ずしもそうではない。むしろ、本人に問うと「自分しかできない仕事だ」と思い込んでいて、部下や同僚に任せるとか、上司に相談することもしていないようだ。「自分でやればできる・・・」と考えており、若い人や部下に頼むと教えたりする手間などがかかり、面倒だと感じている節もある。

つまり、仕事を慣れでこなしており、自分の知識や経験の「見える化」が出来ていないのである。だから、問題意識も持たないまま、日々の業務に取り組んでいる典型的なパターンであろう。一方、仕事の裁ける人間は、つねに自分の抱えている仕事の手離れを考えている人だ。つねに段取りを考えて仕事をおこない、仕事の”標準化”が実に上手い。

さて、”標準化”について、少し考えてみたい。

ここで言う、”標準化”とは「自分だけでなく誰がやっても同じ成果が出るように業務の段取りをおこなうこと」をいう。”標準化”をおこなう具体的な方法としては、手順やコツなどを明記したマニュアルを作成したり、チェックリストをつくったり、効率的な処理ができるようにツールを整えたりすることになる。

次に、”標準化”することの効用について考えてみよう。

まず、属人的に陥りがちなノウハウを共有化できるようになり、組織全体の業務効率が高まり、組織力が強化されるようになること。それから、個人においては仕事の手離れが容易になり、時間に余裕ができるようになること。(働き方改革にもつながる)さらに、”標準化”の仕組みが確立されると、組織も個人も時間的にもその他経営資源においても、余裕が生まれ、新しいことへのチャレンジする意欲が生まれてくるものと確信できる。

つまり、仕事の”標準化”ができていない人は、心の余裕を持てずに、被害者意識に陥り、ネガティブになりやすい。即座に、改めたいと思う!

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」