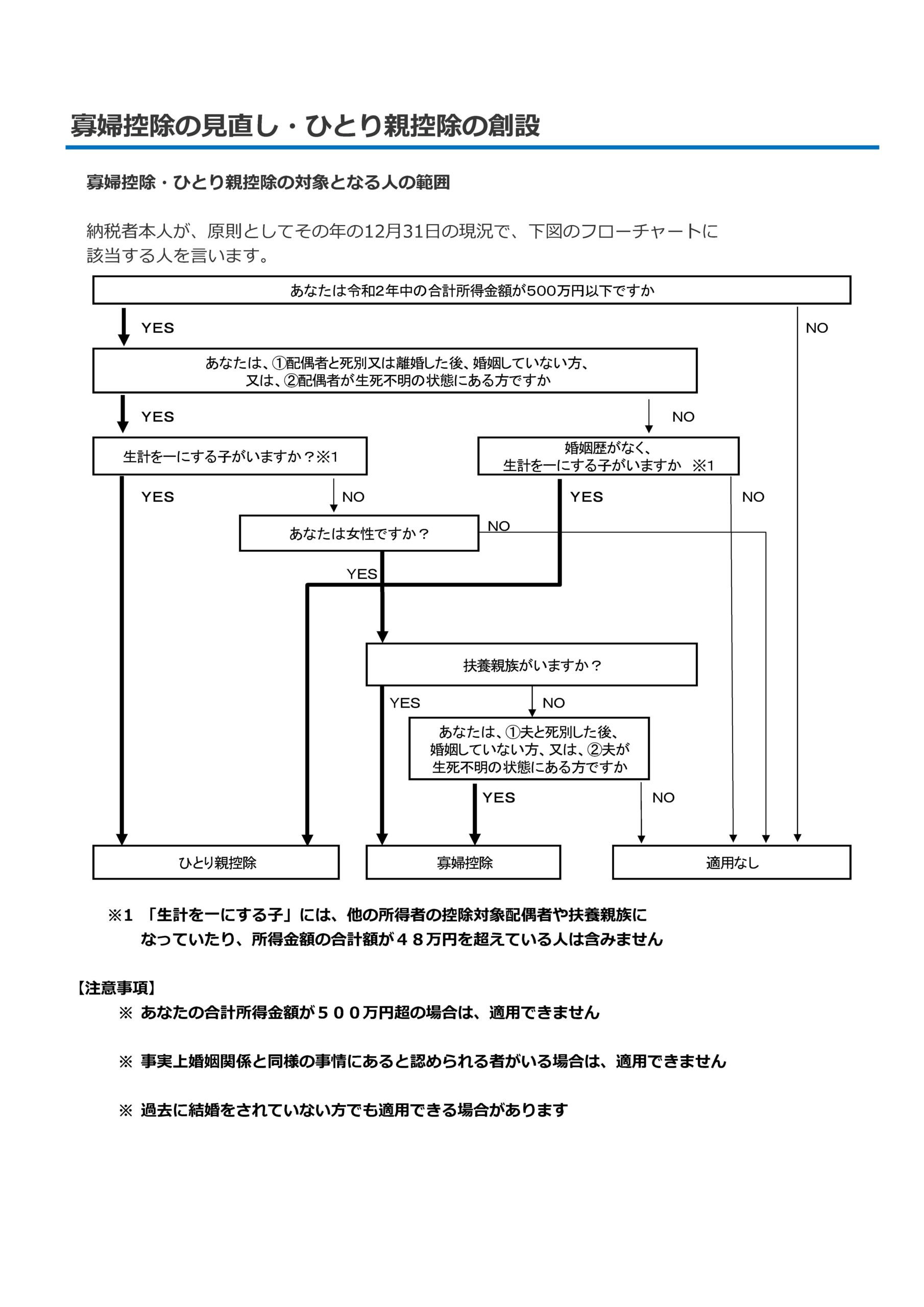

その他お知らせ

令和2年より、寡婦控除の見直し及びひとり親控除の創設がされました。

年末調整で新に変更になっておりますので、ご紹介いたします。

◆ 令和1年までの寡婦控除

・夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人

・扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人

(総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限る)

・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下この場合は、扶養親族などの要件はなし

◆ 令和2年からの寡婦控除・ひとり親控除について

〇 ひとり親控除の条件

下記の条件に全て該当すると「ひとり親控除」の対象になり、35万円の控除が受けられます。

12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

(2) 生計を一にする子がいること

※子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

〇 寡婦控除の条件

下記の条件に(1)と(2)もしくは(1)と(3)に該当すると「寡婦控除」の対象になり、27万円の控除が受けられます。

12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人

(1) 女性であること

(2) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人(合計所得金額が500万円以下の人)

(3) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人(合計所得金額が500万円以下の人)、扶養親族の要件は不要

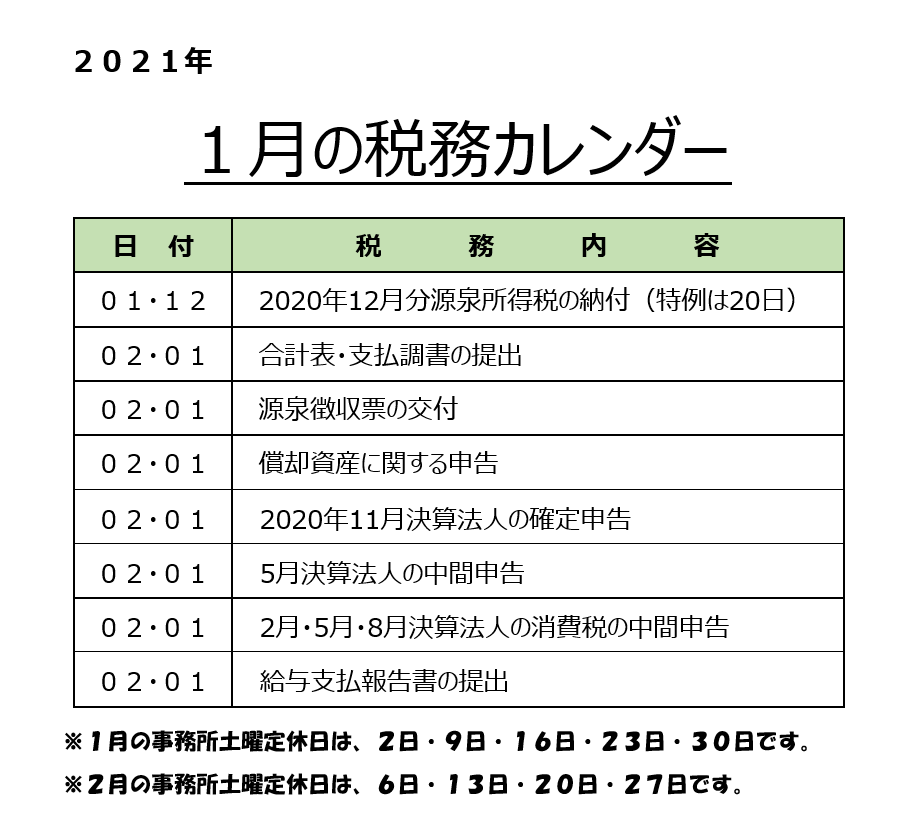

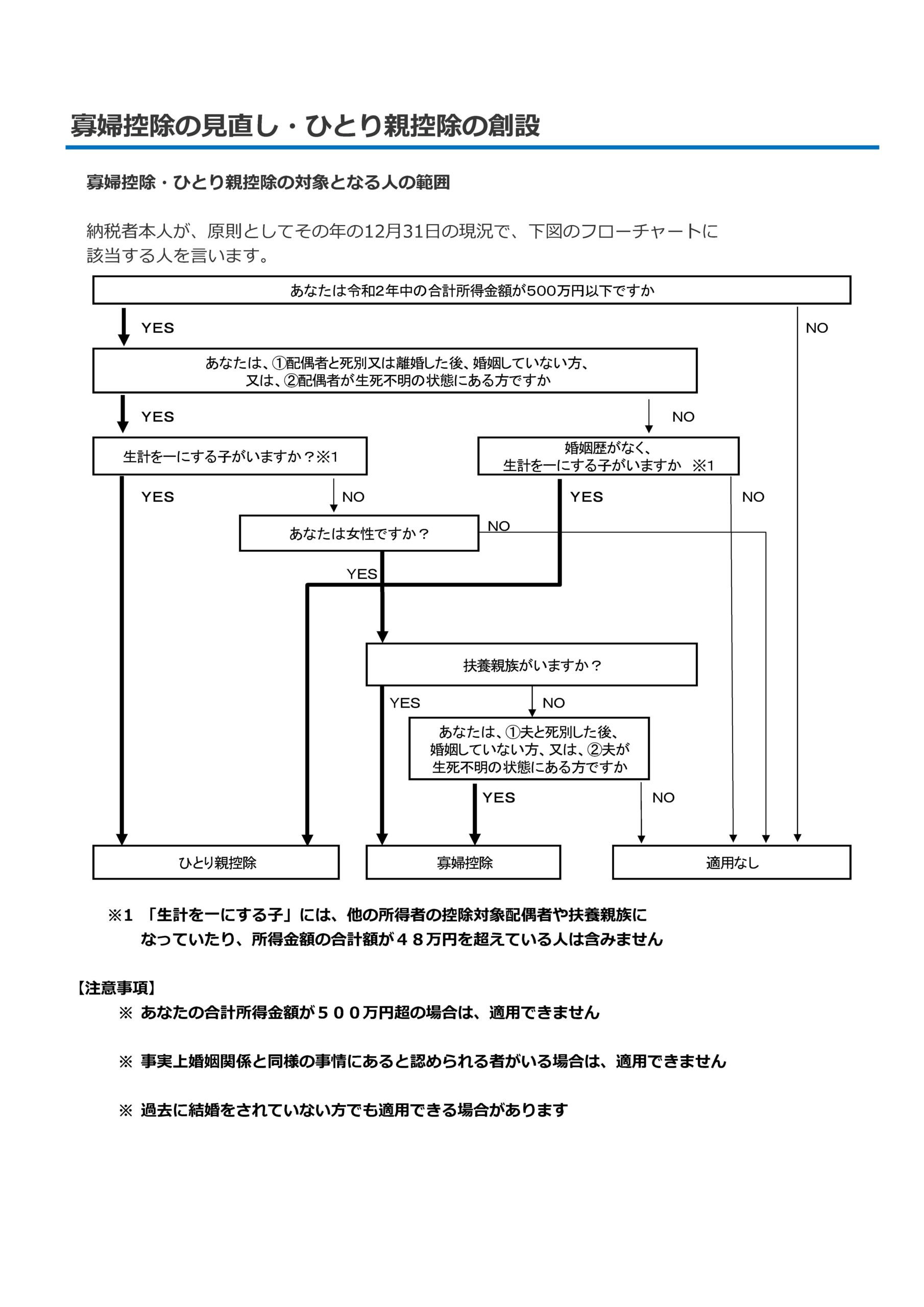

上記の「ひとり親控除」及び「寡婦控除」についての簡易フローチャートになります。