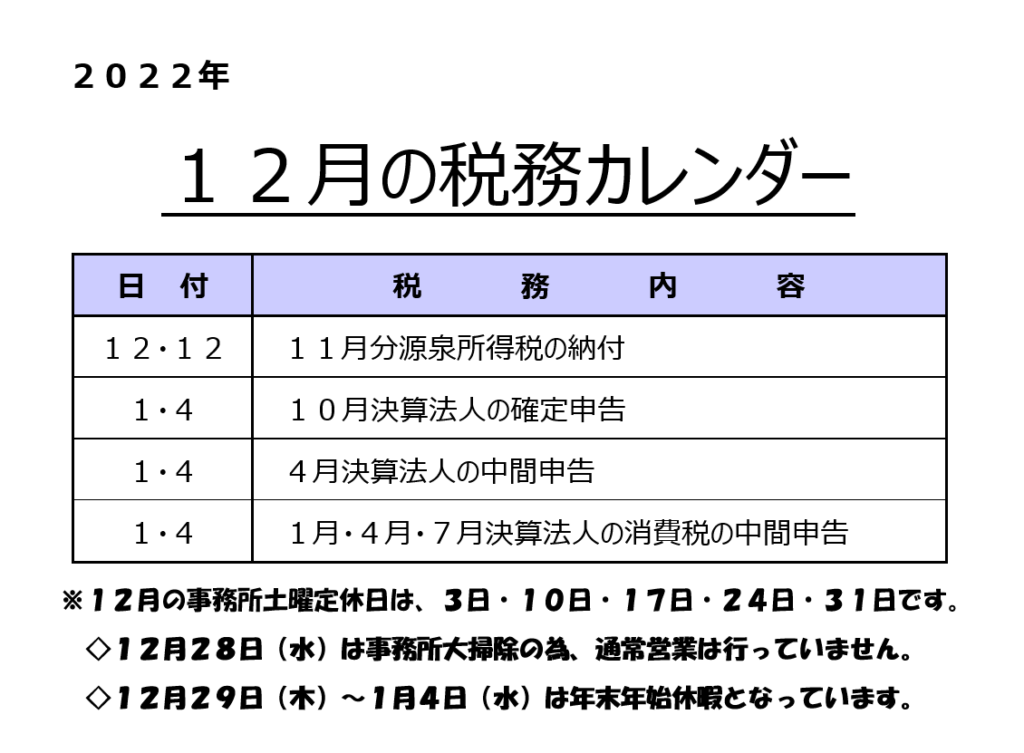

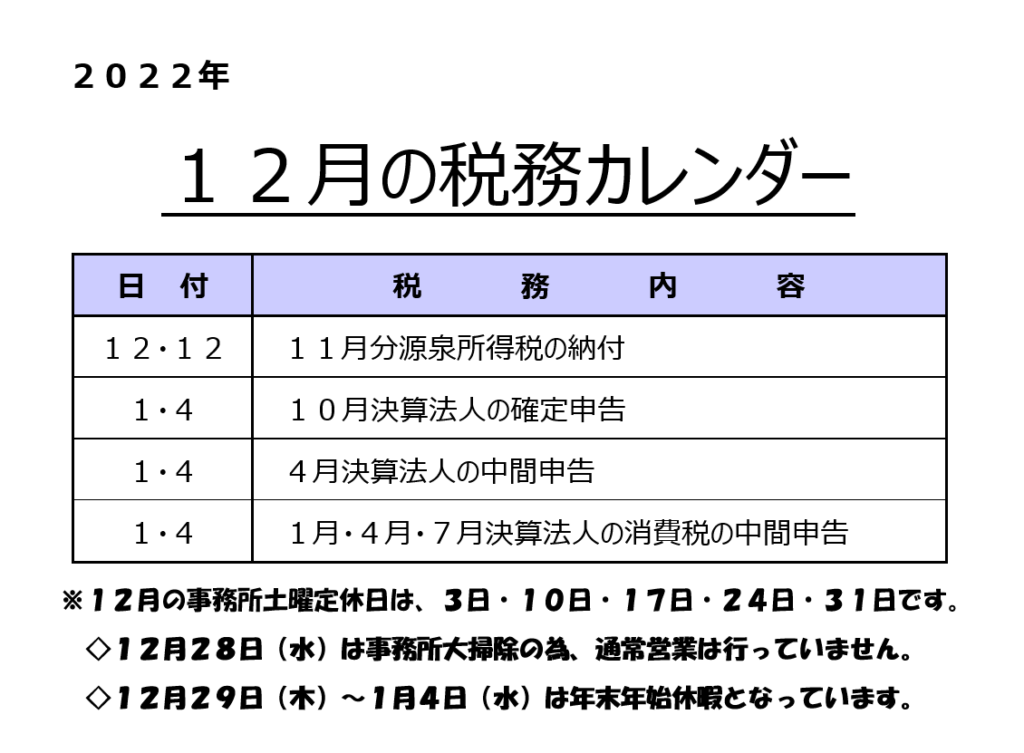

12月の税務カレンダー

税務カレンダー

フル充電

今年もあと一ヵ月と数日を残すだけとなった。

いつもこの時期に気になるのは、今年掲げた目標の仕上がり具合である。もちろん、最後まで諦めずに粘り強くやり続けるしかないのであるが…。中には、すでに目標を達成し、次年度への仕込みに取り組んでいる人も、かなりいるだろう。

そういった意味を込めて小生は、この時期を再“フル充電”する時期だと考えるようにしている。

では、自分を“フル充電”できるのはどんな時だろうか?

ジョン・C・マクスウェルは、その著書『NO LIMITS』の中で、次のような内容の紹介をしている

「人間行動学の専門家トム・ラスは著書『元気は、ためられる』の中で、自分を“フル充電”するために必要な三つのカギとなる条件を挙げている。

① 意義・・・人のためになることをする

② 交流・・・「消極的に過ごす時間」よりも「積極的に過ごす時間」を多く取る。

③ エネルギー・・・心と体の健康のために良いことを選択する。……」

そして、上記の三つのカギとなる条件に対して自問自答すると、自分を“フル充電”するために次のようなことが必要となると、述べている。

* 「得意分野」で生きる

* 家族と友人のために投資をする

* 人々の価値を高める

* 健康管理を怠らない

* 常に「成長」し続ける

* 神を信じる

もちろん、これらは著者が考えた「自分の“フル充電”のためのリスト」だそうだ。

自分の「強み」を自覚し、それを活かして「身近なパートナーへの貢献」はもちろん、「広く世にため人のために貢献する」には何をなすべきかを考える。そして、成果が出るまでやり続けるには、健康管理は大事だし、現状にとどまらず、成長し続ける意思が必要となる。

トム・ラスの指摘は、目標管理を通して、未来会計を実践している小生にとって、共感できる内容ばかりである。

最終追い込みである、この時期において、最後まで手を抜かずにやり抜いたと言える熱意と信念が、次年度スタート時に必要なエネルギーにもなるである。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

鼓舞

コロナ蔓延状況が続いて3年かれこれになる。いつまでもコロナのせいにして漫然と過ごすのも居た堪れない気がして、何かをやろうと気はせくが、今一つ士気(モチベーション)が上がらず苦慮しているという。

よくあることだが、気にはなっているが一歩踏み出すことができないでいる人と、さっと動き出し人とに分かれる。

今回のテーマだが、“鼓舞”とは、「鼓(つづみ)を打ち、舞(まい)をまう意」から、「大いに励まし気持ちを奮い立たせること」をいう。

一言でいうと、「やる気にさせる」という意味だと思う。

気になってネットで調べてみると、英語では「やる気にさせる」ということを次の3つの言葉で使い分けているという。

Encourage =直接のやり取りでやる気を引き起こす。サポートする。

Inspire=強い影響力で気持ちを湧き起こす(刺激によって強い気持ちを引き起こす)、鼓舞する、刺激する。

Motivate=自分自身にやる気が出る。動機を与える。

これらのニュアンスの違いを明確にできるほどの英語力が持ち合わせていないが、“鼓舞”とは、②のInspireに近い言葉ではないだろうか。

かなり強い働きかけをする行為だと思う。つまり、ドンと背中を押して、「さあ、やろう!」というのが、まさに、“鼓舞”だろう。

IGグループで開催している「将軍の日」(=中期五か年計画策定セミナー)は、経営者に自らを“鼓舞”してもらう一日ではないだろうか。

他人を“鼓舞”することは勿論、自らを“鼓舞”することも、そう簡単な行為ではないような気がする。まずは、自らを“鼓舞”する信念を持つためにどうしたらいいのかを考えてみよう。次のように自分に言い聞かせてみよう。

① 全てはうまくいく

② 人生は素晴らしい

③ チャンスはいくらでも転がっている

④ 私は自分の人生を積極的に切り開く

⑤ 私は幸せを手に入れるにふさわしい

⑥ 私は人々に好かれる

⑦ 私はできる

「やる気にさせる!」 まずは自らを“鼓舞”してみよう。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

自分をよく知る

『習慣を変えれば人生が変わる』(マーク・レクラウ著)では、人生を変えるにはその前提として、“自分をよく知る”必要があると指摘している。そして、そのためには次の23の質問を答えて欲しいという。

確かに、“自分を知る”ために、「自問自答すること」の大切さは、いろんな書物でも示唆している。しかし、これほど多くの質問を投げかけてきた著者は少ない。そこで、それらの質問の全てを紹介してみたい。(自問自答してみよう!)

① あなたの人生の夢は何か?

② 人生の最期が近づいたとき、しなかったことで最も後悔することは何か?

③ 時間とお金に余裕があれば、何をし、何になり、何を手に入れたいか?

④ 人生で何に興味を抱いているか?

⑤ 自分の人生を制限しているのは何か?

⑥ この1年間で最大の成果は何か?

⑦ この1年間で最大の不満は何か?

⑧ 他人を喜ばせるために何をしているか?

⑨ 自分を喜ばせるために何をしているか?

⑩ これまでで最高の仕事は何か?

⑪ それが自分の最高の仕事だと思う理由は何か?

⑫ 現在の仕事と5年前の仕事の違いは何か?

⑬ 自分の仕事の中でどの部分がいちばん楽しいか?

⑭ 自分の仕事の中でどの部分がいちばん嫌いか?

⑮ 先延ばしにしがちなことは何か?

⑯ 自分が誇りに思っていることは何か?

⑰ 自分をどう表現しているか?

⑱ 自分の行動のどういう部分を改善する必要があるか?

⑲ 人生で成功するための決意は現時点でどのレベルか?

⑳ 現時点でどのくらい健康で幸せだと思っているか?

㉑ 現時点で人生をどのくらい楽しんでいるか?

㉒ 何に対する恐怖を捨てたいか?

㉓ 人生のどの分野で突破口を開きたいか?

人生の目的、仕事への関わり方、他への貢献、自己満足、自己改善、心のあり方など…。意外と自分のことについて答えるのは難しいものだと思う。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

責任感

「“責任逃れ”ばかりしている人間に、有意義な人生を全うできるはずがない」と、ある本に書いてあった。同感である。

確かに、然るべき地位あるいは人の上に立つようになると、まず求められるのが“責任感”であろう。

理不尽な理由をでっち上げて、他人に“責任”をなすりつけるのは簡単だ。だが、自分自身の能力を伸ばし、より一層の成長をし続けるには、こうした考え方の傾向を克服しなければならないと考える。

書棚にあった『NO LIMITS「できる人」は限界をつくらない』(ジョン・C・マクスウェル)の一節に“責任感”について触れている個所があったので紹介したい。

“責任感”とは、「全てを潔く引き受ける覚悟」であると定義し、「この世で最も退屈で、厄介な言葉の一つである」と、冒頭に述べている。

だが、自身の能力を伸ばし、限界知らずの人生を送るには、“責任”の意義についてしっかり考える必要があるという。

そして、“責任感”の強い人間になるべき理由として次の6つを示唆している。

① 責任は「成功の対価」である

② 責任とは「人生をコントロールすること」である

③ 責任感は「自尊心」を高める

④「責任を取る準備」が整ったとき、行動力が生まれる

⑤ 責任感がつくほど「良い習慣」が身につく

⑥ 責任感は尊敬と権威をもたらす

以上、6つの理由はいずれも、自らの体験からも共感できるものである。

小さい頃から“責任感”に関しては厳しく躾けられた気がするが、学生の頃にある先輩から「人の上に立ちたいなら、言い訳をするな。自分の不始末は自分でちゃんと“責任”を取れ」とアドバイスをもらったことを今でも思い出す。

そして、“責任”といえばいつも、今は亡き土光敏夫さんの次の言葉が思い出される。というよりは、座右の銘の一つになっている。

「トップとは、“責任”と同じだけの権限が与えられていると思っていたが、権限はすべて部下に渡してしまい、気がついたら“責任”だけがポケットの中に残っていた。トップとは、割が合わない仕事だよ……」

土光さんに限ったことではない。歴史に名を残すような人物はすべて、“責任”に対する確固たる信念がある。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

never give up

“never give up”とは、「絶対にあきらめない」である。

中学生の頃、習いたての英語でよく使っていたのが“nevr give up”であったと思う。何かにつけて、そういってお互いに励まし合っていたことを思い出す…。

いつものように書棚を整理しているときに、目が止まり、手にした書物の一冊に『自己実現』(ナポレオン・ヒル 著)であった。

懐かしく思い、ページをめくると、最初に飛び込んできたのが“never give up”(絶対にあきらめない)という言葉だった。

「できないこともできるように信念の法則」という章で、“絶対にあきらめない”ことの重要性について語っている。

著者のナポレオン・ヒルは、自分に耳が欠落した男子が生まれ、「これから先、聴覚はまったく機能しない」とドクターから断言されたときのことを例として取り上げている。

彼は、自身が信じるところの「信念の法則」を疑うことをしなかった。息子が生まれてから9年の間、奇跡を信じて、息子の聴覚を獲得させる努力をし続けたのである。そして、その奇跡は起こったのである。

この奇跡はなぜ、起きたのか?

「父親が子どもの潜在意識に与えた心理的指示が自然に影響して、ある種の神経組織をつくり上げたのだろう」と、専門医は説明したそうだ。

多くの人々は、望まないものを人生から拒否し、このどんなことでも可能にしてくれる「奇跡」をどう応用したらよいのかを知らないという。

奇跡とは、一言でいうと、すべての人間の心の中に存在している潜在意識の働きから生まれるのだという。

潜在意識は、次の三つの源から情報を受けて活動しているという。

① 第一は、五感を通して伝達され、本人に影響を与える。(外界のあらゆる情報)

② 第二は、第六感が感じ取る他人の思考で、テレパシーで伝えられる。

③ 第三は、本人のあらゆる思考である。(前向きも、後ろ向きも)

そこで、潜在意識を自分に都合よく働かせるためには、自分の望んでいることをはっきりと、潜在意識に命令することが肝要となる。

そのためには、① 明確な目標設定、② 達成イメージを強く持つこと、③ 熱意と信念を持つことなどが大事となる。

中学の頃、「never give up!」と言って、お互いに励まし合っていたのはそれなりの効果があったのだと思う。さぁ、“never give up”の覚悟でいこう!

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

セルフマネジメント

“セルフマネジメント(self‐management)”とは、「自己管理」を意味し、目的や目標を達成するために自分自身の感情や行動を管理することを意味する。

IG会計グループでは、創業の当初から主体性を発揮できる人材を育成することを目的として、ピーター・F・ドラッカーが提唱した「目標管理制度(Management By Objectives)」を導入し、ずっと、やり続けている。

今では、「IG式目標管理システム」として体系化され、IGのメンバーは誰もが共通の認識をもって取り組んでいるものと自負している。

コロナ感染症の影響で、在宅勤務などテレワークの普及などもあってか、“セルフマネジメント”という言葉をよく見聞きするようになった。

そこで、“セルフマネジメント”を制度化する目的とか、メリット・デメリットについて再考してみたい。

その制度化の目的は、一言でいうと、生産的な人材の育成にある。組織において主体性を発揮できる人間は、組織における自らの存在意義を認識しており、それをベースに他との良好な関係性を構築できるようになり、相互に刺激し合い、より生産的な環境が培われていくのである。

“セルフマネジメント”制度化のメリットはいくつも思い浮かべることができる。

① 自分の強みを知り、自律的で、生産的な仕事ができるようになる。

② セルフコントロールが上手な人材が育ち、職場の人間関係性が良くなる。

③ 自らキャリア形成ができるようになり、自己成長の方向性が明確になる。

④ 誘惑に負けない、しっかりした信念をもてるようになる。

⑤ ストレスをはね返すレジリエンス(復元力、回復力)が高まる

⑥ コミュニケーションに責任を負えるようになり、相互理解を深めることができる。

⑦ メンバーを信頼し、仕事を任せられるようになり、時間の余裕がもてる。

⑧ 自己の仕事のスタイルを知り、そのスタイルを磨いていくことができる。

⑨ 自己の適所を知り、所を得ることができる。

⑩ 第二の人生を描けるようになる。

一方、デメリットは何だろう?

あまり、思いつかないのだが、指示待ち族の環境に慣らされて、何事にも受動的な性格に染まってしまった人にとっては、“セルフマネジメント”が苦手だという人もいるだろう。最初は寄り添ってあげて、馴染めるように指導するしかないだろう。いずれにしても、“セルフマネジメント”はこれからの重要な経営課題であるといえよう。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

だまし絵

“だまし絵”といえば、昔、流行った「娘と老婆」を思い出す。一枚の紙に描かれた一人の人物が、画面奥に顔を向けている若い女性と横顔を見せている老いた女性の二通りに認知することができる絵である。

19世紀からある古い絵で、作者は不詳だそうだ。その後、イギリスの漫画家W・E・ヒルによって改作され、アメリカの雑誌に掲載され出版されたという。ベストセラーになった「7つの習慣」では、パラダイムの概念を簡潔に説明するために引用されている。

要は、見方を変えることで、同じ物でも違ったふうに見えてくるものだという認識を持ちたい。

さて、物事にはどんな見方があるだろうか?

例えば裏側から見る、宇宙から見る、虫眼鏡で見る、分解してみる、百年後に見る、赤ちゃんの視点で見る、神の視点で見る、色を変えてみる、大きさを変えてみる、二次元にしてみる、素材を変えてみる、他の人の気持ちになってみる…。

『7日間で突然頭が良くなる本』の著者である哲学者・小川仁志氏は、その著書の中で「100通りの物の見方をして頭をほぐすこと」を提唱している。

物事の本質をつかむためには、複数の側面から対象を眺めることが大前提であるとし、頭のよい人は皆それが得意なのだという。つまり、いろいろなものの見方ができるのである。よく、柔軟性(flexibility)のある人だと表現する。

ポイントは、頭をほぐすことである。そのためには、次の2点が肝要となる。

① まずは、「物の見方を変えること」である。

人間は頭の中に何らかのモノサシがないと、物事を理解することができない。そのために、物の本質を捉えるために「カテゴリー」と呼ばれる分類表をつくるのがいいだろう。それで、複数の指標を設けることができる。

② 次に、「常識を疑うこと」である。

例えば、有るものを無いとする、反対のことを言う、正しいことを間違いとする、役に立つものを役に立たないとする、変化しないものを変化するとする…。

“だまし絵”とは、どこに焦点を当てるかによって見えるものが変わってくるということを教えてくれる。つまり、視点を変えることによって、見え方が変わってくるのである。当たり前だと思っていたことが、そうではなかったと…。

何かにつけて、当たり前だと思い込んで生きている自分の危うさ。改めて、自分の中の当たり前を洗い出し、疑ってみることをしてみたい。いくつも変革のテーマが生まれてきそうだ…。チャレンジを楽しみたいと思う。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」