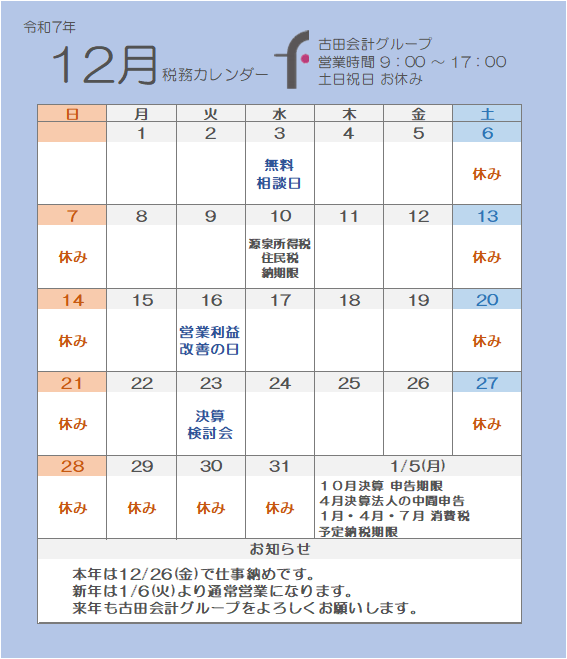

12月の税務カレンダー

税務カレンダー

価値共創

『価値共創の未来へ~顧客と企業のCo‐Creation』(C・K・プラハラート&ベンカト・ラマスワミ 著)という著書がある。もう20数年前に出版された書物であるが、再読している。

従来の常識、企業が価値を創造してそれを消費者に売るという発想に疑問を投げかけ、今後は、消費者が企業ととともに価値を共創するという傾向が強まっていくという見通しを述べたものだ。

その当時、“価値共創”という新しいパラダイムに共感・共鳴し、何度も読み直したことを今でも記憶している。

著者は、新しい「事業機会に溢れるゾーン」へと移行するためには、慣れ親しんだ「快適ゾーン」の限界を認識し、行動するしかないと呼びかけている。

そして、共創を支えるものとして、次の4つの要素(DART)を紹介しているので、詳しく見てみたい。

① 対話(Dialogue)

対話とは当事者同士が深く関わり合いながら、行動へ向けて意見を交わすことである。顧客と対等な立場で問題解決に当たり、コミュニケーションを図りながら共に学習することも求められる。その結果、忠誠心で結ばれたコミュニケーションが生まれる。

② 利用(Access)

従来は、企業の関心は、製品を販売する(所有権を移す)という活動を柱として成り立っていた。しかし消費者は、モノを購入するのではなく、利用をとおして、多彩なライフスタイルを経験したいと望んでいる。「所有から利用へ」という流れが、新たな事業機会を生み出している。

③ リスク評価(Risk assessment)

消費者は「情報、ツール、選択の自由を与えてほしい」と声を上げているが、「自分の選択には自分で責任を負う」という覚悟があるとは限らない。その意味においてもリスク管理は他社との違いを際立たせる機会でもある。

④ 透明性(Transparency)

従来は、企業が消費者よりも圧倒的に多くの情報を持ち、それによって恩恵を受けてきた。このような不公平は急速に解消に向かっている。製品、技術、事業体制などに関して、かつてない高い透明性を実現することが望まれている。

以上、DARTを通して、企業は消費者との協働を進めやすくなる。魅力的な共創経験を実現できるかどうかが、両者にとって非常に重要な要素となっていくのだ。

企業にとって、“価値共創”は極めて重要な戦略的な要素となっていくだろう。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

学後の実践

先週末(14~15日)は、「IG後継者育成塾(第8期⑫)」の最終講だった。

第1期をスタートさせたのが、2008年。回を重ねること第8期…。17年間のロングラン企画となる。

これも一重に、支援して頂いた多くの方々のお陰である。感謝の一言に尽きる。

「IG後継者育成塾」は、創業者の志を継承する人材育成を目的としており、経営の本質を徹底的に研究し、21世紀の経営者に求められる自己変革のためのリーダーシップを培ってもらうカリキュラムになっている。

習得すべき最大のテーマは、「自己革新力」である。そこで次の3つのテーマを中心に据えて、カリキュラムを組んでいる。

① 思考力(物事の本質を見極める力)

② 数字力(現状を正しく捉える力)

③ モチベーション力(物事を成し遂げる意志力)

これらの課題を、一泊二日によるグループ学習を通してしっかりと身につけてもらえるように企画・運営している。

今回は最終講で、卒業式ということもあって、令和6年(2024年)からスタートし、2年間かけて学んだことの集大成として、それぞれの自社の将来ビジョンを描き、発表してもらった。

①自らが学び、得たものは何か?

②そして、自分にどんな変化があったのだろうか?

③さらに今後、自らがなすべき最も大きな課題は何だろうか?」と、自問自答した上での発表である。

後継者一人ひとりの発表を聞いていて、一つ気づいたことがある。それは一言でいうと、「素材の良さ」である。自社の理念・目的を明確に捉えた上での将来展望・あるべき姿を描き、そのための実践課題を語る力は、大したものである。

その素材を活かすためにも、“学後の実践”を怠らず、日々精進してもらいたいと思う。

① 志(創業者の考え方の本質)の承継

② 登る山を決めること(あるべき姿・最終目標)

③ 決断のタイミング(日次決算の励行)

④ 自分の可能性を信じること(自己尊敬)

⑤ 「なぜ、できないか」ではなく、「どうすればできるか」を問うこと(リーダーの資質)

以上のことを常に意識し、「過去に感謝し、未来に責任を負う人」になるように、つねに“学後の実践”を心掛けたいと思う。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

四焉(しえん)

東洋の儒学の古典の一つである『礼記(らいき)』の中の「学記」に次の一節がある。

「君子の学におけるや、焉(これ)を蔵し、焉を脩し、焉に息し、焉に游ぶ」

「これは学問の過程、道筋というか、学問の内容・在り方を説いたもので、四つ挙げてあるところから、学記の“四焉”という」(『人間学のすすめ』安岡正篤 著)。

つまり、

① 学問というものはまず蔵さなければならない、出さずに自分の内にいれておかなければならない。見せびらかすものではない。(蔵する)

② しかし、蔵してカビが生えたり、ホコリがたかっては仕方ないので、そこは一つ脩めなければならない。整えて立派に磨く必要はある。(脩める)

③ 学問は心を整えるためにするのだから、疲れ、病んではいけない。そこで、息、休養が大事である。(息する)

④ 息をするように学問をする。学問も呼吸も同じである。と同時にその学問に遊ぶ。

学問の中に遊ぶということ、ゆったりと学問の中に遊んで、自分で哲学し、信仰することである。(遊ぶ)

この本を手に取り、読んだのは、もう30年程前である。当時、独立開業して10年程経った頃だと思う。食うためにがむしゃらに働いてきたのだが、少し余裕ができて考えると、何のために独立開業したのかという、原点の目的を見失ってしまったような気がしていたからだ。

そんな時だったからであろう、『人間学』という題目、言葉に惹かれ、読み入り心酔し、その後、安岡先生の本を十数冊読み漁ったことを思い出した。

『人間学』とは、人間が本来備えている徳性(人を愛する、尊敬する、忍耐する、正直、勤勉、誠実、恩を感じ、恩に報いるなど)を養っていくための学問をいう』と一節が目を引いたのだ。

そのとき、ハッと気づかされたことがあった。

もちろん、仕事に役立つ専門的知識を磨き、クライアントの役に立つための読書も大切であるが、自分自身の人間性を高めるために読書という視点が薄れていたような気がしたのだ。自らの人間性を高めるためには、深く考えること、哲学が必要だと感じ、学生時代に読んでいた、デカルトやニーチェなどの哲学書を必死に読み直した。

そんなときに出逢ったのが、竹内日祥上人が主催する『経営人間学講座』であった。人間の価値観には、次元があるという教えから始まり、低い価値観とは“分離思考”であり、高い価値観とは統合の思考(自他非分離の思考)、「出逢った相手は自分である」と自覚できるか…。それは、私が生まれ変わった瞬間でもあった。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

五危

どうも『孫子』にハマってしまったようだ。今回も『孫子の兵法』から、考える言葉のテーマを選んでみた。

「将に五危あり。必死は殺され、必生は虜にされ、忿速は侮られ、廉潔は辱しめられ、愛民は煩さる」(九篇第八)

孫子は、「将とは、智・信・仁・勇・厳なり」と述べ、人の上に立つ者はこの五つの資質を具えていなければならないという、有名な言葉である。

問題は、強みとされる資質でも、ある一方向にのみ凝り固まると、「過ぎたるはなお及ばざるが如し」で、強みも過ぎたれば弱点になってしまう、という。

次に掲げる“五危”は、この五つの資質が行き過ぎたものである。

① 第一は「必死(ひっし)」

向こう見ずで退くことを知らない。必死になると、思慮の浅い勇ばかりとなり、かえって敵の術中にはまる。

② 第二は「必生(ひつせい)」

臆病で闘志がないリーダーである。生きようと思い定めること。消極的になってしまい、チャンスを見逃してしまう。前例のあることしか認めようとせず、自ら意思決定しようとしない。

③ 第三は「忿速(ふんそく)」

忿速とは、短期、怒りっぽい、という意味。闘争心むき出しで、冷静な判断ができなくなる。挑発に乗せられやすく、すぐに頭がカッとなるタイプ。

徳川家康は「怒りは敵と思え」と、怒ることは身を滅ぼすもとであるから敵と思って慎めるべきだと遺訓したという。

④ 第四は「廉潔(れんけつ)」

常に清廉潔白であることは立派だが、これも行き過ぎると、生きにくくなってしまう。「かくあるべき」ときれいごとばかり並べて、融通のきかない堅物になるのがオチ。「清濁併せのむ」くらいの図太さも必要だ。

⑤ 第五は「愛民(あいみん)」

仁が行き過ぎれば「愛民」となる。子どもに愛情を注ぐ、部下に愛情をもって接する。それ自体は素晴らしい。ただ愛情が過ぎれば、その人間を甘やかしてダメにしてしまう恐れがある。また自分自身も優柔不断に陥りやすくなる。

以上五つが、孫子の言う“五危”である。

「強みは弱みの、弱みは強みの裏返し」という。

“五危”をもって、常にいつでも振り返りを行い、己を律するようにしたいと思う。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

置き去り

『中村天風「勝ちぐせ」のセオリー』(鈴村進 著)、もう30年ほど前に購読していた本だが、再読していると、次の見出しが目に止まった。

「いつも自分をどこかに“置き去り”にしていないか」つまり、「おまえはもう一度自分の人生を考え直さなければいけない。自分にとって本当に大切なものは何か。自分は今、何をすべきか、そして何ができるのか」と、自問自答してみよと、天風は言う。

ほとんどすべてが目先の仕事のことばかり…。休日と言えば、ほとんどゴロ寝とわずかな家庭サービスだけで、ないかと。

著者が言うには、天風が言わんとすることは、次のような趣旨だという。

「自分で理想を掲げ、目的を持ち、計画を立てて、自分自身が仕事を通して成長するような生き方をしよう。それは同時に人を喜ばせ、世の中の役に立つことでなければならない。それが天から自分に与えられた尊い使命なのだ。それを果たすために自分は生まれてきたのだ!」と。

大変、共感共鳴させられることだ

なぜなら、IG会計グループが「未来会計」という名のもとに提供しているサービスが目的としていること、そのものだと思ったからだ。

さらにふと、気づかされたことがもう一つある。それは、そのサービスを提供している自分自身はどうなのか、と。つまり、自分自身を“置き去り”にしていないだろうか…。

我々は、仕事を通して、世の中の役に立つという使命を果たすべきであるが、同時に自分は充実しているのだろうか。

仕事は生活のための手段であると同時に、人を喜ばせ、世の中の役に立つことでなければならないのは、当然のことである。

だが、もう一つ“置き去り”にしてはならない重要な課題がある。それは、自己実現!

つまり、仕事は自己実現の手段となっていなければならない。働く人にとっては、職場はまさに自己実現の場でなければならないのだ。

“置き去り”にならないように、働く人はその点をしっかりと認識し、心がけて仕事をすることが大事だ。

マズローの欲求五段階説は、その大切さを説いているのだと思う。

そのための手段として有効なのが、経営計画の策定をベースにした目標管理システムだと確信する。

自分自身を“置き去り”にしないためにも、未来会計をお勧めしたい。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

勢い

「計、利として以て聴かるれば、乃ち之が“勢い”を為して、以って外を佐く」

「組織でも会社でも、勝ちを確信できる計画ができたら、体の芯から元気になって、“勢い”が出てくるものだ。その“勢い”に寄せられるように、大勢の支援者が現れる」

先週に引き続き、今週も『孫子の兵法』を引用して考えてみたい。

孫子曰く、組織も個人も“勢い”こそが命綱ということだ。

確かに、“勢い”があるところに人は集まり、それを見てさらに多くの人たちが寄って来る光景はよく見かけるところだ……。

では、その“勢い”はどこから出てくるのだろうか。

小生の経験から、一言でいうと、将来に対する「計画」をつくること。

孫子も言うように、「自分は必ず勝つ」という計画があるからこそ、「よし、やってやるぞ!」と体の芯から元気が湧き上がってきて、“勢い”がつく。

創業以来ずっと、経営計画をつくるお手伝いをし、また多く方々にその価値を認識してもらうための様々な活動をしてきたのもそのためである。その活動の成果として、「将軍の日」の定着化、並びにMAS監査業務の事業化へつながっている。

まず、思いきし、夢・志の高い“あるべき姿”(目標設定)を描いてみることだ。

当然ながら、「あるべき姿-現状」の差(ギャップ)は大きいはずだ。そこで、その差(ギャップ)をどうしたら埋められるかが課題として浮かび上がってくる。

でも、そのギャップの大きさに気を揉んだり、悲観したりすることはない。なぜなら、さらなる成長を遂げるために、乗り越えなければならない壁(課題)がはっきりしたということである。

そこに全力を集中することによって、「自分は必ずやれる!」「よし、やるぞ!」と体の芯から元気が湧き上がり、“勢い”が生まれる。

そして、間違いなく言えるのは、“勢い”のあるところには、大勢の支援者が集まってくること間違いない。それは誰だってそうだろう。いい仕事をしたければ、“勢い”のある人と組んでやりたいと思うのが人の常である。

そこで、経営計画をつくるときの心構えだが、中途半端な描き方は絶対にしないことだ。それでは、かけた時間が無駄となる。

まだ、“勢い”を感じる域まで到達していないとすれば、迷うことはない。再度すぐに、つくり直すことだ。

孫子は、2500年も前に、「人生をなめてはいけない。出たとこ勝負は敗者の戦い方だ」と言い切っている。それはそのまま、未来会計の言い分である。

中途半端にはしないことだ。“勢い”を確信できるまで、とことんやりたいものだ。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」

孫子の五事

「一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法」(孫子)。

「人生計画」を考えるときは、五つの視点で自分が有利に戦える方法を設定する必要があるという。

これを孫子は「五事」とし、「道・天・地・将・法」を挙げている。

それぞれが何を意味するのか。「人生計画」の視点から考えてみよう。(『超訳 孫氏の兵法「最後に勝つ人」の絶対ルール』(田口佳史 著)を参照)

① 一つ目の「道」。

これは、自分の将来をリアルにイメージすることを意味する。これができると、どんな行動をとっても、すべて一つの道を歩むが如しで、憂いや迷いがなくなる。困難なことも喜んで受け入れられて、気分爽快である。

② 二つ目は「天」、時代性をいう。

時代の要請に応えるための計画を練ること。よく「時代の追い風が吹いた」という表現をするが、あれは「たまたま」ではない。時代が自分のやっていることの追い風になるように計画をしたからである。うまく利用できたのだ。

③ 三つ目は「地」、自分が活躍するフィールドである。

どの分野で一流を目指すか。具体的には、自分の天性に合った分野、競争のないオンリーワンの分野、世界的な広がりが展望できる分野、自分の資質・能力を生かせる分野であることが望ましい。

④ 四つ目は「将」、必須能力をいう。

上に立つ人とは、智謀があって、信頼され、部下思いで、勇気があって、部下にも自分にも厳しい、「智・信・仁・勇・厳」を備えている人をいう。つまり、目標を達成するために必要不可欠能力を備えていることだ。

⑤ 五つ目の「法」、己に克つことである。

人生計画における「法」は自分自身を厳しく律することをいう。世の中には、目標達成を拒む甘い誘惑が満ちている。どんな誘惑であろうとも気を許さないことだ。

目標達成を邪魔するものは、何が何でも排除する強い意思を持つ。それもまた「人生計画」の重要なポイントとなる。

以上が、孫氏がいう、「人生計画」を立てるときに必要な五つの視点、「五事」の内容である。

未来会計(経営者の意思決定をサポートするためのサービス業務)を事業化するベースとして経営計画の策定はそのベースとなる。孫子の兵法は、有難いことで、いつ読んでも大変有用な気づきを与えてくれる。

転載元:IG会計グループ 「考える言葉」